Las películas que comentaremos en esta ocasión tocan dos temas que han tenido muy buena fortuna en el cine: el primero es el del filme que explora el mismo medio que lo origina, eso que se da en llamar cine dentro del cine, y el segundo, la figura del padre. Del primer segmento, podríamos citar joyas como 8 y ½ de Fellini, El último magnate, de Elia Kazan o La noche americana, de Truffaut. Para el segundo, son referentes: Carácter, de Mike Van Diem, El Juez, de David Dobkin o Estamos todos bien, de Tornatore. Algunos son declaraciones de amor y otros son revelación un poco más impúdica de las vísceras, en el primer caso, y testimonio de culpa, amor-odio y perdón en el segundo.

La primera temática es, sin embargo, más vieja que el cine, y modernamente se le llama metaliteratura o metadiscurso. Viene desde El Quijote, donde Cervantes nos mostró que se puede perfectamente contar una novela mientras se revela cómo se escribe la misma.

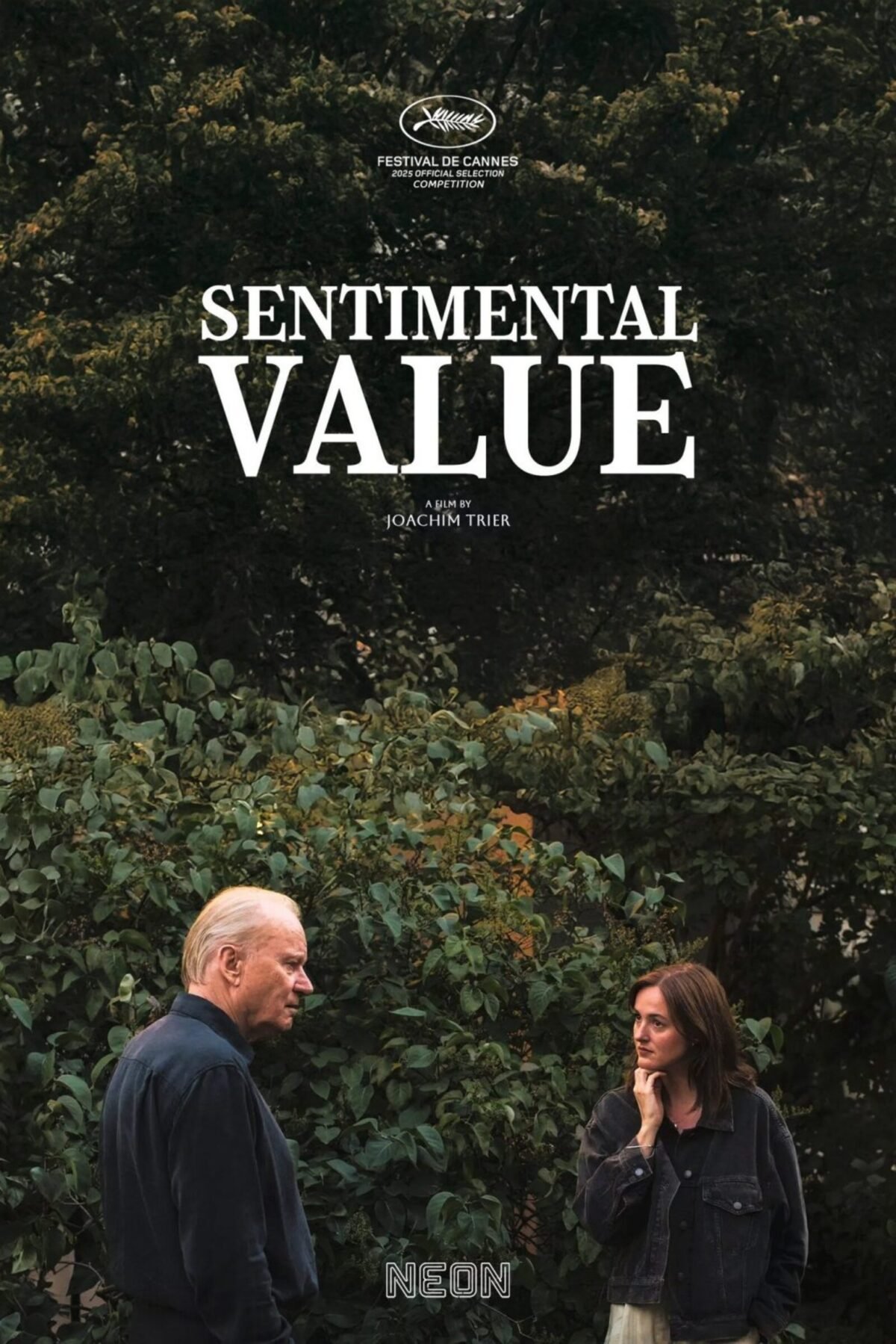

La segunda es más mítica: esta en el nacimiento de Zeus, en la tragedia Edipo Rey, o en Hamlet o King Lear, de Shakespeare. Pero ¿qué sucede cuando los dos asuntos medulares se juntan en la misma película? Es lo que, en esta temporada de premios cinematográficos, ocurre en Jay Kelly, con rol estelar de George Clooney, de Noah Baumbach, muy injustamente relegada de las nominadas al Oscar, y Sentimental Value, hermosísima obra de arte noruega, firmada por Joachim Trier.

Una bildungsroman de la madurez

Jay Kelly es también, sin duda, una muy bella película, que para sustentar su factura técnica ha adoptado un tono y una estética más cercana al cine europeo, que al estilo al que nos ha acostumbrado Hollywood, tanto que ha terminado por ambientarla en Francia e Italia. Truffaut está presente en la extraordinaria secuencia inicial, que abarca desde el epígrafe en sfumature hasta el corte del director de la escena final de la película que están filmando, con la calidoscópica visión de la construcción de la escenografía, las cámaras, la ingeniería de la iluminación, entreveradas con las vidas cotidianas del personal asistente y el coprotagonista del filme, el agente de esta superestrella, muy cercana al actor que la encarna, y que da título al mismo. Es solo uno de los pasajes de genio de la fotografía de Linus Sandgren.

No es posible saberlo aún, pero casi todo lo que se dice en esta primera secuencia tendrá repercusión en todo el desarrollo de la película e incluso en el final. Es algo que exige tener muy claro lo que quiere lograrse al rodar un filme, sobre todo cuando el mismo comenzará a hacerse más y más complejo a partir de allí (el guion es de Emily Mortimer, quien actúa a la maquilladora y del propio Baumbach): la frustrada relación con sus hijas, la pérdida de su “padre fílmico”, a quien siente que abandonó, el encuentro con un antiguo amigo (soberbio Billy Crudup), quien ha resentido toda la vida que Jay lo traicionara, y que detona el viaje de persecución a su hija, que lo terminará siendo a sí mismo, mientras su entourage y su familia misma se va desprendiendo de él. París, un tren hacia la Toscana e Italia se convierten en los escenarios de este viaje interior, en el cual mientras él se reencuentra consigo mismo y su pasado -que Kelly cree reinterpretable o sea, reparable-, su entorno y sus afectos lo van abandonando, ora por karma (él mismo ha defraudado y alejado a casi todos en su camino al triunfo), ora porque, sin saberlo, se ha convertido en el perfecto chivo expiatorio de sus narcisistas hijas heridas y de sus agobiados (y no muy bien pagados) asistentes. El éxito como una gran culpa, que ni él mismo soporta con felicidad. Clooney con esa naturalidad basada en su serena impostura, y que rebosaban Paul Newman, Steve Mc Queen o el mismo Marcello Mastroianni (aludido un par de veces en el filme), está perfecto en estas escenas, así como en sus huidas hacia delante. En una persigue a su propia imagen heroica de celuloide, en otra huye de sí mismo y en la última, la más dramática, va en pos de lo que ya se le ha ido irremediablemente.

La corriente de la culpa

Baumbach ha armado una puesta en escena a base de segmentos o episodios no siempre lineales cronológicamente. La narración se mueve a voluntad de la memoria o la desesperación de Kelly. El pasado y el presente van haciendo una sola corriente que inevitablemente lleva a la culpa. La incógnita del encuentro/desencuentro con el ex-amigo, el viaje a Europa, la maravillosa, por colorida, por natural, por coherente y extraordinariamente bien escrita, secuencia del tren, con el desenlace apoteósico de la persecución a campo traviesa. En el segmento italiano hay homenajes, evocaciones y hasta saqueos a Fellini. La presentación de los encargados del homenaje en la cena tributo parece salida de Amarcord. Igualmente genial, tanto en el guión como en las actuaciones, es la reverberación del conflicto paterno, cuando Jay se ve obligado a enfrentarse con la indiferencia de su propio padre, un impagable Stacy Keach.

Llegamos a las escenas más dramáticas, resueltas con sobriedad algunas y con virtuosismo las últimas: las vicisitudes de su agente Ron (brillante Adam Sandler), al perder a uno de sus clientes y además sufrir los injustos reproches del propio Jay, en el espléndido marco antiguo de la Toscana, la maravillosa secuencia de Jay hablando por teléfono y en cuerpo presente por el bosque con su hija más lejana e implacable que nunca, en preciosista y patética puesta en escena, y por último la secuencia final, que tanto debe, de nuevo, a Giuseppe Tornatore y, ese inolvidable final, de los más hermosos jamás filmados, de Cinema Paradiso. En él entendemos la estructura cíclica, crepuscular, emotiva y de inmejorable derrumbe de la cuarta pared, que da ribete a esta pieza fílmica tan disfrutable.

El metacine en Sentimental Value

Estos dos núcleos vuelven a aparecer de manera sorprendentemente similar, aunque su desarrollo y solución sean muy distintos, en Sentimental Value, de Joachim Trier, esta sí ganadora de varios festivales, de varios Globos de Oro y nominada a nueve premios Oscars, que incluyen Mejor película y Mejor Película en Lengua no Inglesa.

Aquí tenemos un padre, Stellan Skarsgård, en una actuación elegantísima, no actor sino director de cine, que entra antes de la primera media hora de la película que estamos viendo, a querer hacer la suya propia, y quiere que su hija actriz la protagonice. Pero el metacine adquiere en Valor sentimental una intensidad particular: la cautivante Renate Reinsve, estrella de La peor persona del mundo, del mismo Trier, retorna a un personaje inestable, pero mucho más profundo. La película comienza con ella, Nora, teniendo un desesperante ataque de ansiedad, segundos antes de salir a escena a actuar en un montaje teatral. Son de los más de 5 minutos más exasperantes vistos nunca en el cine. Pero con ello tenemos una perspectiva insuperable de su personaje. Es talentosa, pero su mundo interior está erizado de conflictos. Estos afloran in crescendo, cuando tras la muerte de su madre, recibe la visita de su padre, el director Gustav Borg, que, sin embargo, ha venido menos a acompañarlas (a ella y a su hermana Agnes) en su duelo que a trabajar en su nueva película, la cual quiere filmar en la propia casa de la madre. Ante la negativa de Nora de trabajar con su padre, éste convence a una actriz internacional (Elle Fanning) de que encarne a la heroína de su película. Allí nos enteramos que la misma evoca la muerte de la madre de Gustav, la abuela de Nora y Agnes: su suicidio, cuya consecuencia inmediata fue la orfandad y abandono del chico. Pero cada vez que le preguntan si está reconstruyéndolo, él responde que no tiene que ver con su madre.

En la insistencia del director de captar a su hija para el filme vamos descubriendo las grietas, casi abismos entre ella y su padre. Ha sido una figura ausente, y ni su renombre ha hecho que Nora perdone su distancia y su vacío en el mosaico de su propia vida: jamás la ha visto actuar, no ha estado prácticamente nunca en los momentos cruciales de su vida como mujer y como artista. La confesión de que sí la ha visto actuar, pero nunca la ha alentado ni apuntado un ápice, le resulta a Nora peor que su ausencia absoluta. Podríamos pensar que es muy freudiano, muy bergmaniano todo, pero Trier construye un juego de espejos que a ratos parecen sostener una trama entre dramatica y policial. Las secuencias que terminan, serena o abruptamente, truncas nos abren la sospecha temprana de que no nos están contando toda la historia.

El cineasta invisible

Y una de las razones es que hay más de una circulando por toda la película, y quizás en este punto deberíamos decir por las películas, pues hay, por lo menos, tres en desarrollo. La que percibimos desde nuestra butaca en la sala, la que quiere y comienza a montar Gustav, también ante nuestros ojos, y una tercera, su primer gran éxito, y en la que participó como actriz niña en una secuencia deslumbrante, Agnes (Inge Ibsdotter Lilleas y sus profundísimos ojos), a sus 10 u 11 años.

Tenemos la historia de Gustav y sus hijas, de su egoísmo como artista y su casi cruel falencia como padre (Jay Kelly es Abraham, el bíblico, comparado con Borg), la de la miseria íntima de Nora, la del miedo que esta le genera a su hermana y su cuñado pues está en la cumbre como actriz, pero en la privacidad de su apartamento, se derrumba en secreto; la de la película que ensaya Gustav, la de la actriz honrada de trabajar con un director a quien admira, la de la madre de Gustav, la de su matrimonio con la madre de Nora y Agnes. Todas ellas confluyen en las tres películas que se proyectan o filman.

Otro Gustave, esta vez Flaubert -y otra vez la literatura y la metaliteratura- proponía que el autor en una novela debía hacerse invisible, que no lo sintiéramos en la narración, y lo conseguía con magistrales recursos. Mucho de esa sutileza de desaparecer cediendo la voz a los otros que circulan por la pantalla (y en el muy lúcido guión del propio Trier y Eskil Vogt) tiene Sentimental Value. Es la confección misma de la película la que nos guía por los intersticios del rompecabezas que va configurando. De la tramoya del teatro de Nora a la casa de su madre, de esta a la suya, de allí al pasado, en la misma casa materna que en cada habitación parece guardar un pasado particular, las entradas y salidas de Gustav como padre y como director, sus exitosas películas frente a su ausencia en la vida de sus hijas, las actrices de cine y teatro sentadas, enfrentadas la una a la otra en un patio de butacas (genial momento de espejos entre Reinsve y Fanning, esta última en una actuación exquisita del perfecto desdoblamiento artístico), y en la cual Borg, como el James Stewart de Hitchcock en Vértigo rehace a la Kim Novak del pasado en la misma actriz reencontrada, un brillante guiño de Trier. Sigue la cámara de Kasper Tuxen hurgando y superponiendo (en la acuciosa edición de Olivier Bugge Coutté) el apartamento de la Nora desolada y el cuarto de hospital donde va a parar Gustav, la lectura insomne de Agnes del guión de su padre, mientras su fraternal personaje va creciendo, la casa derrumbada a mazazo limpio, la nueva casa, el niño (el futuro), el set de filmación donde todo se reescribe y se resuelve. El cine despojando a la realidad de su estatuto y resolviendo los nudos que ésta no pueda descifrar.

A Europa y Estados Unidos no las separan únicamente el océano Atlántico, también la manera de resolver los conflictos familiares. ¿Qué sería de Hollywood sin Freud, los terapistas y sus teorías edípicas, sin los conflictos familiares que aderezan las cenas de Thanksgiving day, donde siempre tienen la culpa los padres? En cambio, en Europa, donde lidian con las familias disfuncionales desde la Grecia antigua, la mitología alemana, Shakespeare o Ibsen, las cosas se resuelven de una muy otra manera. Baumbach ha hecho Jay Kelly, pero su héroe-padre se queda inconsolablemente solo. En Sentimental Value, el cine pone las cosas en su lugar.

La entrada Jay Kelly y Sentimental Value: el padre cinematográfico se publicó primero en El Diario Venezuela – elDiario.com.